Projektübersicht - Martin Franz

Regulatorische Risiken in globalen Produktionsnetzwerken

Projektübersicht

Martin Franz, Professor für Humangeographie mit wirtschaftsgeographischem Schwerpunkt und Leiter der Arbeitsgruppe Humangeographie mit wirtschaftsgeographischem Schwerpunkt, betreut die Doktorarbeit von Frederik Kamphues. Frederiks Promotionsprojekt untersucht folgende Fragestellung:

Inwieweit verändern regulatorische Risiken in Form von (supra-)nationalen HREDD-Regelungen die Struktur und Organisation globaler Produktionsnetzwerke?

Hier sind weitere Details zur Forschung:

In den letzten Jahren haben zahlreiche globale Krisen – darunter die Covid-19-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Aufstieg autoritärer Regime, Inflation und die Energiekrise – das wissenschaftliche Interesse an der Rolle von Risiken in der Organisation globaler Produktion neu belebt. In der Wirtschaftsgeographie wird Risiko zunehmend als zentrale Analysekategorie anerkannt, mit dem Aufruf, künftig stärker zu erforschen, wie neue Unsicherheiten in materielle Praktiken übersetzt werden, die die globale Ökonomie neu gestalten (Yeung 2023). Konzepte wie „Polykrise“ (Lawrence et al. 2024) oder „multiple Krise“ (Follmann et al. 2024) spiegeln diesen Perspektivwechsel wider.

Im Rahmen des Ansatzes der Global Production Networks (GPN) wird Risiko im sogenannten GPN 2.0-Ansatz (Coe & Yeung 2021) explizit als strukturierender Faktor integriert. Während ökonomische, produktbezogene, arbeitsbezogene und ökologische Risiken bereits untersucht wurden, ist das regulatorische Risiko trotz seiner zunehmenden Bedeutung bislang kaum erforscht. Neue Regulierungsmaßnahmen – insbesondere auf EU-Ebene, wie die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) – stellen Unternehmen vor weitreichende neue Anforderungen. Sie erzeugen erhebliche regulatorische Risiken, darunter hohe Geldstrafen und Haftungsrisiken, die die Beschaffungsentscheidungen, Partnerschaften und Marktstrategien von Unternehmen wesentlich beeinflussen können.

Erste Forschungsergebnisse (z. B. Solar et al. 2025; Sinnig & Zetsche 2025) zeigen, dass diese Regulierungen nicht nur europäische Unternehmen betreffen, sondern auch eine Vielzahl von Akteuren im Globalen Süden – etwa Kleinbäuer:innen, Kooperativen und NGOs – und damit eine systemische Reichweite entfalten. Angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und einer Verschiebung staatlicher Rollen von Deregulierung hin zu stärkerer staatlicher Steuerung (Hess 2021) ist es essenziell zu verstehen, wie regulatorische Risiken globale Produktionsnetzwerke verändern. Dieses Forschungsprojekt schließt eine zentrale Lücke, indem es das transformative Potenzial von HREDD-Gesetzgebung für Geografie, Struktur und Governance globaler Produktion untersucht.

Wie regulatorische Risiken globale Produktion verändern – Performative Risk Narrative

Das Projekt untersucht, wie regulatorische Risiken – insbesondere solche, die aus menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflicht (HREDD) resultieren – zu konkreten Veränderungen in Struktur und Organisation globaler Produktionsnetzwerke (GPNs) führen. Obwohl regulatorische Risiken zunehmend anerkannt werden, ist ihre tatsächliche Rolle im Wandel globaler Produktion bislang unzureichend erforscht. Zur Bearbeitung dieser Frage stützt sich das Projekt auf das Konzept des Performative Risk Narrative (PRN), das von Völlers et al. (2023) entwickelt wurde. Dieses betont, dass Risiko nicht nur als Beschränkung wirkt, sondern als dynamischer Treiber von Veränderungen – weil es Entscheidungen und Handlungspraktiken aller relevanten Akteure entlang der Wertschöpfungskette beeinflusst.

Die PRN-Perspektive bietet damit eine wertvolle Grundlage, um Yeungs (2023) Aufruf nachzugehen, zu untersuchen, wie „neue Formen von Risiken und Unsicherheiten in materielle Praktiken übersetzt werden, die die globale Ökonomie umgestalten“. Der Fokus auf die performative Dimension von Risiko ermöglicht es, zu analysieren, wie regulatorische Erwartungen in konkrete Handlungen, Strategien und Reorganisierungen der Produktion übersetzt werden.

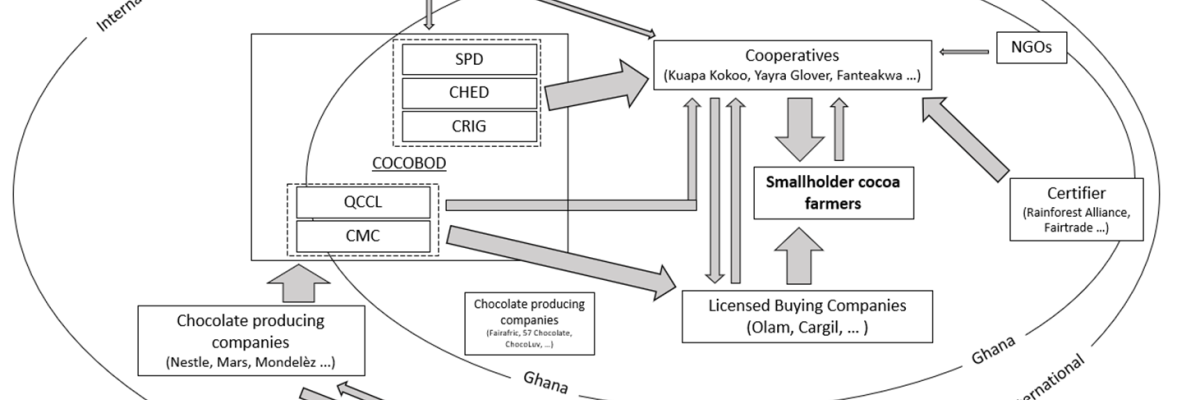

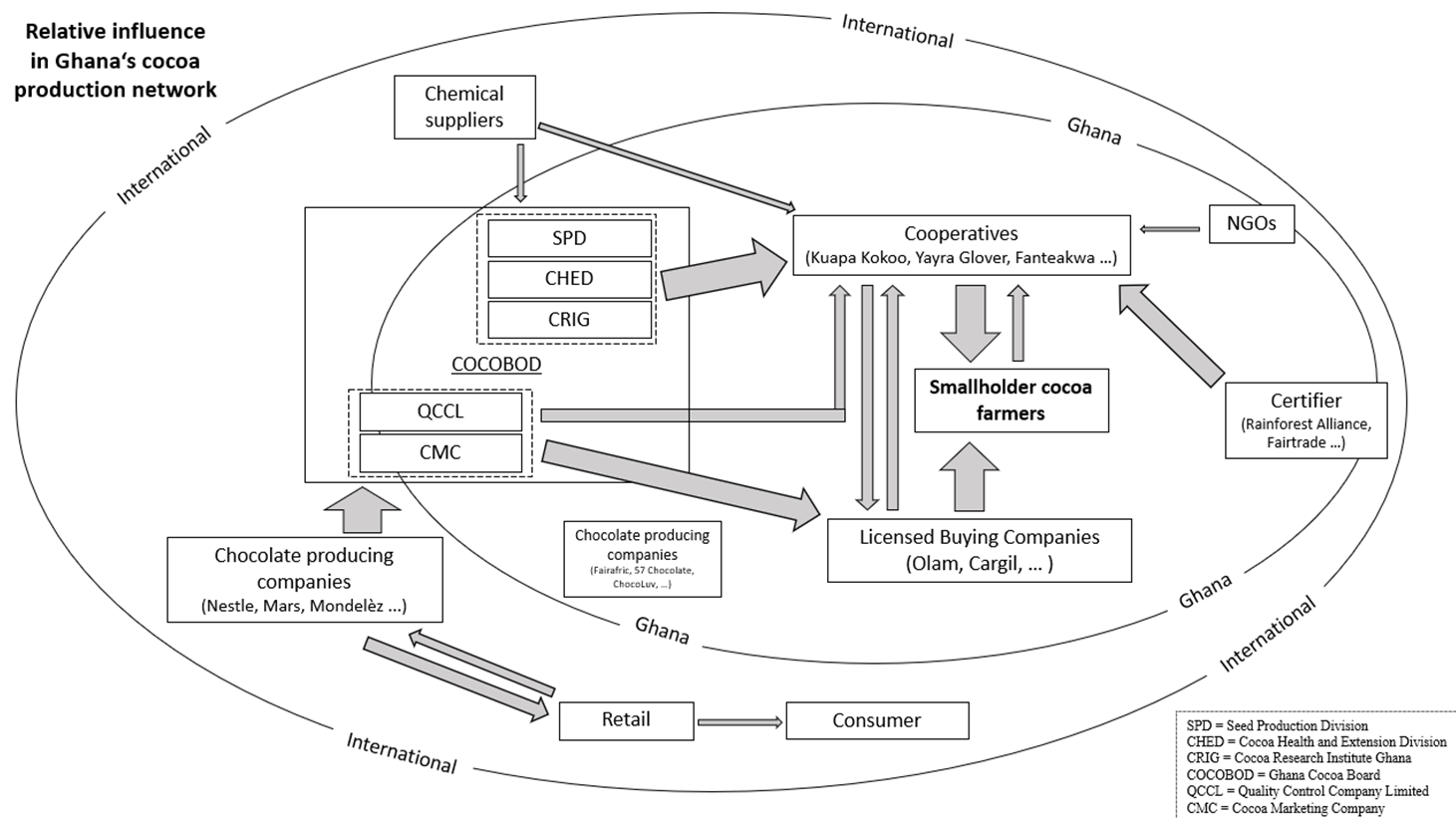

Empirisch wird dies am Beispiel von Kakaolieferketten aus Ghana untersucht – einem der weltweit größten Kakaoproduzenten. Der Kakaosektor in Ghana ist gut erforscht und bietet damit eine geeignete Grundlage, um zu analysieren, wie sich EU-Regulierungen auf Produzent:innen, Zwischenhändler, Logistikunternehmen und Abnehmer entlang der Lieferkette auswirken.

Im Rahmen eines Forschungsaufenthalts in Ghana (Oktober–November) werden qualitative Interviews mit einer Vielzahl von Akteuren entlang der GPN durchgeführt – darunter Lead Firms, Zwischenhändler, Logistikunternehmen, Kleinbäuer:innen und staatliche Organisationen. Der mehrskalige Forschungsansatz ermöglicht es, die gelebte Realität regulatorischer Risiken und ihre Deutung, Aushandlung und praktische Umsetzung im Netzwerk detailliert zu erfassen.

Illustration von Frederik Kamphues

Hypothesen

1. Deutsche und europäische Aufsichtsbehörden werden als neue relevante Akteure in globale Produktionsnetzwerke (GPN) integriert.

2. In bestimmten Regionen kommt es zu strategischen (Ent-)Kopplungsprozessen.

3. Einige Regionen suchen neue Abnehmer für ihren Kakao auf den Weltmärkten.

4. Zertifizierungsorganisationen wie Rainforest Alliance, Fairtrade oder Gepa verlieren an Einfluss.

5. Auch Nichtregierungsorganisationen (NGOs) verlieren an Einfluss.

6. Cocobod, der zentrale staatliche Akteur im ghanaischen Kakaosektor, gewinnt durch die neue Rolle deutscher und europäischer Aufsichtsbehörden weiter an Bedeutung.

7. Deutsche Einzelhändler versuchen, regulatorische Risiken an die kakaoimportierenden Unternehmen weiterzugeben.

Warum ist diese Forschung wichtig?

Mit dem Inkrafttreten der EU-Gesetze zur menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflicht (HREDD) entstehen neue regulatorische Risiken, die globale Produktionsnetzwerke tiefgreifend verändern können. Diese Risiken beeinflussen alltägliche Entscheidungen von Unternehmen, Landwirt:innen und staatlichen Akteuren – und doch wissen wir bislang wenig darüber, wie sie vor Ort wahrgenommen und umgesetzt werden.

Dieses Forschungsprojekt schließt diese Lücke, indem es untersucht, wie regulatorische Erwartungen zu realen Veränderungen in globalen Wertschöpfungsketten führen. Am Beispiel des ghanaischen Kakaosektors und mithilfe des Konzepts der Performative Risk Narratives wird analysiert, wer sich anpasst, wer ausgeschlossen wird und wie sich Produktionsstrukturen verschieben.

Das Ziel ist es, zu einer effektiveren und gerechteren Nachhaltigkeitspolitik beizutragen – einer Politik, die nicht nur auf juristischer Einhaltung basiert, sondern auf den tatsächlichen Erfahrungen und Bedürfnissen der Betroffenen.

Mit wem arbeitest Du zusammen?

Frederik Kamphues (Universität Osnabrück)